Introducción

La adolescencia es vista como un desafío importante para

muchas niñas y adolescentes, y existe un discurso social hegemónico que sugiere

que estos embarazos suelen conllevar obstáculos y dificultades inherentes. Se

suele culpar a esta fracción de la población por su comportamiento, mientras

que las políticas gubernamentales se centran en mitigar este fenómeno, lo que

refuerza la idea de que el embarazo adolescente es siempre un error o un

problema de salud pública.

Al respecto, Herrera et al. (2021)

argumentan sobre los riegos de la maternidad precoz y los de mortalidad

materna, enfermedades, complicaciones de abortos inseguros, infecciones de

transmisión sexual, VIH, riesgos para la salud de sus bebés, pérdida de

oportunidades futuras de ingresos y deserción escolar. Sin embargo, desde una

perspectiva antropológica, el embarazo durante la adolescencia fue la norma

durante varios miles de años. Muchos de los puntos abordados en el texto de Yancy (2021), como “problema de salud” están más elevados

entre las mujeres de edad superior a 30 años que entre las de 15 a 19 años.

Por otra parte, el estudio de Donoso et al.

(2014) demuestra que la mortalidad materna es la más baja entre 15 y 19

años (8,76 por 100 000) y a partir de 30 años la tasa supera el 18 por 100 000.

De igual modo, la mortalidad fetal es más elevada entre las mujeres de más de

30 que entre las adolescentes de más de 15 años, la tasa de infecciones VIH

están menos elevadas entre las adolescentes que entre la población adulta. Esto

prueba, que lo problemas del embarazo adolescente son generalmente menos

graves, pero la marginación social y la desigualdad pueden llevar a la pérdida

de oportunidades y a la exclusión. Por ello, es fundamental cambiar el enfoque

y considerar que el problema no se limita a la adolescente sino a la sociedad

en general.

A pesar de la prevalencia de este fenómeno, pocos estudios

han investigado el bienestar de las adolescentes, ni han confirmado si este

discurso dominante refleja una realidad estadística sólida. Según datos

publicados en el 2020, por el Fondo de Población de las Naciones Unidad (UNFPA, 2020), la segunda tasa de embarazos adolescentes a

nivel mundial se registra en América Latina y el Caribe, por lo que se estima

que casi el 18% de los nacimientos en la región corresponden a madres menores

de 20 años. Entre los partos registrados en esta región, alrededor de un millón

y medio corresponden a jóvenes madres de entre 15 a 19 años.

Esta etapa crucial de la vida está marcada por la búsqueda

de identidad, la definición de metas y cambios psicosociales importantes. Sin

embargo, las madres adolescentes suelen enfrentar numerosas barreras durante la

gestación y crianza, lo que afecta su capacidad para llevar una vida plena y

productiva, lo cual fue evidenciado en la Encuesta Nacional de Hogares de

Propósitos Múltiples (ENHOGAR, 2018) donde se señala

que, en comunidades vulnerables, el embarazo precoz tiene un mayor impacto

socioeconómico, pero no profundiza sobre variables socioculturales ocultas. En

la última década la mayoría de los estudios científicos que abordan el embarazo

adolescente en el país lo hacen desde el ámbito de la salud o con prejuicios.

En otro orden de ideas, Bancalari y et

al. (2021) analizaron la alta prevalencia de clamidia rectal entre

adolescentes embarazadas, identificando una significativa incidencia de esta

infección y sus implicaciones para la salud pública, mientras que Babington y et al. (2015) exploraron el apoyo social

percibido y la autoestima en adolescentes embarazadas, subrayando la

importancia de estos factores en la salud mental y el bienestar de las jóvenes

madres.

Por otro lado, Gideon y Engle (2022)

realizaron un estudio comparativo longitudinal sobre las actitudes ante el

embarazo adolescente en familias de la República Dominicana y El Salvador,

analizando cómo varían las percepciones y actitudes en diferentes contextos

socioculturales. En el ámbito educativo, Garganta (2022)

estudió el impacto de las escuelas de jornada escolar extendida y la fecundidad

adolescente, aunque su metodología es cuestionable.

A lo largo de este artículo, se examinarán las diversas

barreras que enfrentan las madres adolescentes dominicanas, tales como la falta

de acceso a la educación de calidad, la discriminación social y las

dificultades económicas, entre otras. Este estudio es de gran relevancia porque

se propone llenar este vacío bibliográfico y examinar las experiencias de

madres y adolescentes embarazadas matriculadas en Centros Educativos de

Adultos, de un distrito educativo de Santiago de los Caballeros en República Dominicana.

A través de un enfoque científico e interdisciplinario que

involucra campos como la educación, la psicología y la sociología, se busca

arrojar luz sobre los obstáculos que estas jóvenes enfrentan al acceder,

continuar y mantener su educación, así como la influencia de los estigmas

sociales en sus vidas. Además, se examinará la resiliencia que muchas de estas

adolescentes demuestran en su búsqueda de un futuro más promisorio, tanto para

ellas como para sus hijos.

Este estudio, debido a su singularidad y a la carencia de

investigaciones previas e incluso de estadísticas nacionales sobre este tema,

se convierte en un análisis especialmente relevante y oportuno. Incluso si se

limita a la región Norte o Cibao, proporciona información y estadísticas que

pueden ser de utilidad en la formulación de políticas educativas y programas de

apoyo dirigidos a adolescentes embarazadas en el sistema educativo.

Metodología

El estudio se diseñó con un enfoque mixto, ya que la

combinación de datos cualitativos y cuantitativos, que permite abordar de

manera efectiva un fenómeno social complejo y multifacético. Esto facilita la

observación de relaciones y temas emergentes, lo cual ayuda a comprender el

fenómeno de forma holística. El estudio es de corte transversal, los datos se

recogieron entre febrero y mayo de 2022.

Participantes y contexto

La muestra estuvo conformada por 78 madres y/o embarazadas

adolescentes, inscritas en el nivel secundario de ocho centros educativos para

adultos del programa PREPARA, perteneciente al distrito 05-08 de Santiago de

los Caballeros, República Dominicana. La distribución de la muestra por centro

educativos y por sectores geográficos se muestra en la Tabla 1 a continuación.

Tabla 1

Distribución de la muestra según la ubicación del centro

educativo

|

Centro educativo

|

Ubicación geográfica

|

Sector/barrio

|

n

|

%

|

|

Onésimo Jiménez

|

Municipio de Santiago

de los Caballeros

|

Los Pepines

|

3

|

0,038

|

|

José Francisco Peña

Gómez

|

Municipio de Santiago

de los Caballeros

|

Pueblo Nuevo

|

5

|

0,064

|

|

Juan Ovidio Paulino

|

Municipio de Santiago

de los Caballeros

|

Bella Vista

|

11

|

0,142

|

|

Ana Luisa Gutiérrez

|

Municipio de Santiago

de los Caballeros

|

La Herradura

|

9

|

0,115

|

|

Fausto Pimentel

|

Municipio de Santiago

de los Caballeros

|

La Herradura

|

13

|

0,166

|

|

Ismael de los Santos

|

Distrito municipal de

Hato del Yaque

|

Barrio

|

2

|

0,026

|

|

Japón

|

Distrito municipal de

Hato del Yaque

|

Hato del Yaque

|

20

|

0,256

|

|

Esperanza Milena

Martínez

|

Distrito municipal de

La Canela

|

La Canela

|

15

|

0,192

|

|

T Total

|

|

|

78

|

1 100%

|

El estudio se llevó a cabo a través de una serie de pasos,

comenzando en noviembre de 2021 con la comunicación a los funcionarios del

distrito escolar sobre los objetivos del estudio y solicitando permiso para

visitar los centros y recopilar datos sobre el número de adolescentes

embarazadas o en período de lactancia. Después de revisar los datos, se eliminó

un centro por ser exclusivamente masculino. Después de las visitas a las

escuelas, se identificaron 150 estudiantes embarazadas o en período de

lactancia. Luego, el estudio se aplicó a 98 estudiantes viables de entre 15 y

20 años. La información y las observaciones iniciales se recopilaron de enero a

marzo de 2022, y los datos se recopilaron de abril a junio de 2022. El estudio

excluyó a los participantes que no dieron su consentimiento informado o no

estuvieron presentes durante la recopilación de datos. De la información

recopilada, 78 participantes cumplieron los criterios de inclusión, y 20

participaron en entrevistas en profundidad.

Perfil de las participantes

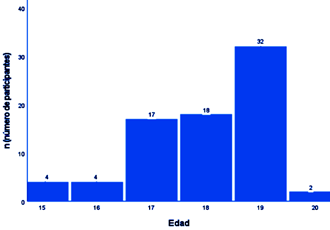

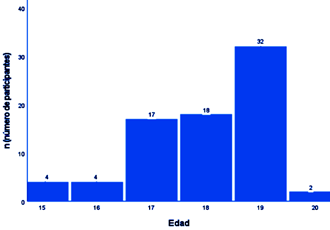

Las participantes del estudio, al momento de recoger los

datos tenían una edad media de 17 '99 años (15-20 años), con una desviación

estándar de 1' 19; la distribución de la edad es asimétrica negativa (AS=-.824)

debido a la mayor presencia de participantes con edades más altas, y

prácticamente mesocúrtica (K = .087), como se observa en la Figura 1 a

continuación.

Figura 1

Gráfico de barra con distribución de edades de las participantes

Respecto al grado escolar donde se encontraban las

adolescentes matriculadas al momento de recoger la muestra se encontró que un

24.4% (n=19) cursaba el primero de secundaria, el 32.1% (n=25) segundo de

secundaria, el 34.6% (n=27) tercero de grado y el restante 9% (n=7) cursa

cuarto. Se evidencia una mayor presencia de jóvenes matriculados en tercer

grado de secundaria.

El nivel de ingreso económico de las participantes se

distribuye de la siguiente manera, un 30.8% (n=24) de las participantes no

tienen ningún ingreso mensual, un 42.3% (n=33) cuentan con ingresos inferiores

a 14.000 pesos dominicanos (DOP) y un 12.8% (n=10) cuenta con ingresos entre

14.000 y 22.000 pesos dominicanos (DOP). El 55.1% (n=43) afirma contar con una

ayuda económica, mientras que el resto cuentan con ella, ni con seguro médico.

Instrumentos

Se elaboró un cuestionario Ad hoc con 4 dimensiones que son:

datos socioeconómicos; historial ginecológico y vida sexual; el embarazo desde

el punto de vista de las adolescentes y el embarazo y maternidad en la escuela.

Cada dimensión contiene ítems que recogen diferentes datos cualitativos y

cuantitativos sobre la historia de vida antes, durante y después del embarazo.

Este cuestionario se elaboró a partir de antecedentes sobre el tema,

observaciones en diversos contextos, opiniones de profesores, padres, directivos,

profesionales de otras áreas y adolescentes con y sin experiencia sobre

embarazo precoz. Cada una de las percepciones sirvió de base para crear los

ítems.

Antes de la aplicación fue validado por expertos y se aplicó

un pilotaje con un grupo similar del Distrito 08-08 de Licey al Medio, con el

objetivo de comprobar el tiempo, el nivel de dificultad, la claridad y

consistencia de los ítems. Además, fue validado por un ginecólogo, dos

maestros, un sociólogo y un psicólogo, quienes aprobaron el contenido.

También revisaron el guion para la entrevista

semiestructurada. Durante el estudio se utilizaron diarios de campo y pruebas

psicométricas. Para medir las variables de depresión se utilizó el Inventario

de depresión de Beck (BDI-2), que mide síntomas de depresión a partir de los 13

años.

Para mantener el anonimato de la información, se elaboraron

códigos de identificación y se colocaron momentos antes de la aplicación. Para

esta, se buscaron lugares frescos y privados. Además, si una participante no se

sentía con ánimos de participar ese día, se acordaba otra fecha con ella.

El análisis se realizó en cuatro fases que son: a)

digitación de datos y trascripción de entrevistas; b) revisión de bases de

datos en tablas de Excel; c) clasificación los datos cuantitativos y los

cuantitativos y d) limpieza de las bases de datos para proceder con los

análisis. Finalmente, para el análisis cualitativo se utilizó el software Atlas

ti.23 y los cuantitativos con SPSS, versión 22. Atendiendo a los objetivos los

resultados se organizaron por categorías.

Resultados

En este apartado se abordarán los principales obstáculos y

desafíos que enfrentan las adolescentes embarazadas y madres jóvenes que buscan

concluir su educación secundaria en centros de adultos. Luego de un exhaustivo

análisis de datos, los hallazgos de este estudio arrojan una serie de retos

socioeducativos, percibido por las participantes en su entorno social y

cultural. Para mejor compresión los resultados se han ordenado a partir de

categorías emergentes que se detallan seguidamente.

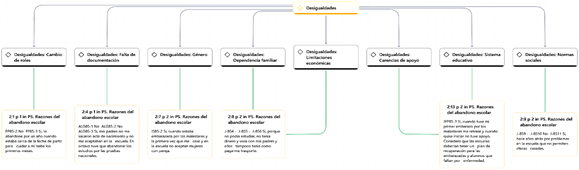

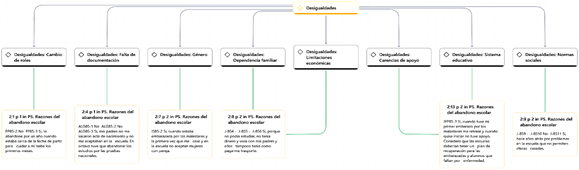

La

desigualdad social

El gran desafío de la desigualdad se presenta en una red

semántica a partir de las categorías y los códigos relacionados, como se

presentan en la Figura 2.

Figura 2

Red semántica con códigos relacionados con

categoría de análisis desigualdad.

Los resultados de las entrevistas destacan diversas

desigualdades percibidas por el colectivo de las entrevistadas, relacionadas

con una serie de factores externos. Estos incluyen la falta de recursos

económicos, cambio de roles, desigualdad de género, falta de documentos de

identidad, carencia de servicios básicos como la salud, políticas públicas

debilitadas y falta de apoyo escolar y familiar. Mientras que las encuestadas

reportaron que un 43.6% (n=34) no cuentan con seguro médico, lo que aumenta su vulnerabilidad

frente a los servicios de salud. Solo el 41% reporta comer tres veces al día y

un 38,8% (n=24) no tiene ingresos económicos. Además, el 52,2% (n=41) ha

experimentado discriminación en la escuela debido a su embarazo. Estos

resultados, revelan que la desigualdad, es más perjudicial, que los efectos del

embarazo precoz en sí.

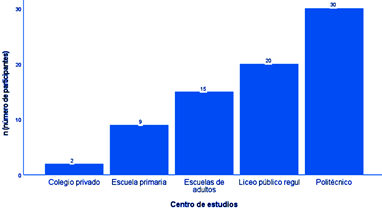

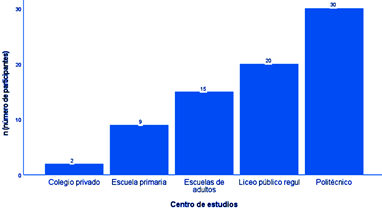

Origen socioeducativo de las embarazadas

Para conocer la trayectoria de vida escolar y su relación

con el embarazo, se indaga, en primer lugar, sobre el tipo de centro educativo

de procedencia de las participantes, antes de su primer embarazo y se encontró

que un 38,5% (n=30) recibían educación en un politécnico antes de su primer

embarazo, mientras que un 25,6% (n=20) en un liceo público regular, un 19,2%

(n=15) en escuelas para adultos, un 11,5% (n=9) en una escuela primaria y un

2,6% (n=2) en un colegio privado, como se muestra en la figura a continuación.

Figura 3

Gráfico de barra con la distribución de la muestra según

el tipo de centro educativo

Se evidencia que las participantes mayormente proceden de

centros de excelencia, politécnicos, lo que llama la atención del equipo

investigador. Ya que la inscripción en este tipo de centros, reconocidos por su

educación de alta calidad sugiere que estas estudiantes poseían un alto nivel

académico antes del embarazo. Sin embargo, no hay explicaciones claras para

este rendimiento superior en comparación con otras alumnas, lo que indica que

las adolescentes suelen proceder de entornos sociales afectados negativamente.

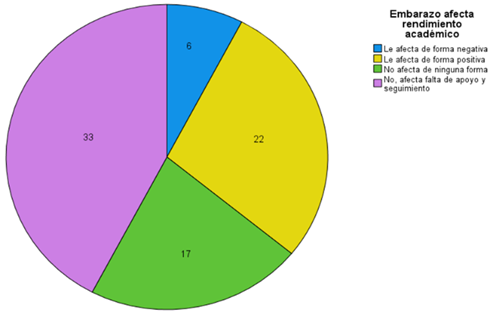

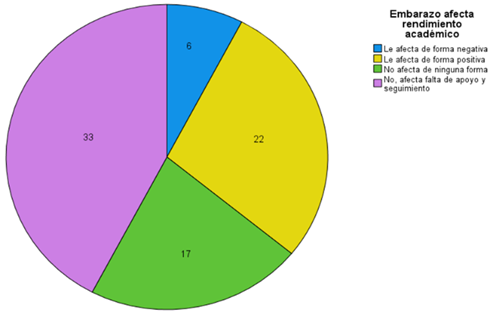

Falta de correlaciones entre embarazo y rendimiento escolar

Dado el mito creado a nivel de diferentes sectores sociales

sobre que el embarazo precoz es predictor de fracaso escolar, y en nuestro país

se considera que tienen un efecto directo sobre la economía de la nación, el

estudio indaga sobre esta relación, no obstante, las participantes de la

encuesta contradicen ese mito, afirmando, en su mayoría, que el propio embarazo

no afecta de forma negativa al rendimiento escolar, como se muestra en la

figura 4.

Figura 4

Gráfico sobre la percepción de la relación entre el

embarazo y el rendimiento académico

Se observa que el 21.8% (n=17), de las encuestadas afirma

que el embarazo no afecta de ninguna manera al rendimiento académico e incluso

el 28.2% (n=22) testifica que el embarazo le afectó de manera positiva al

rendimiento académico. En cambio, un 42.3% (n=33) de las participantes

afirmaron que lo que afectaba realmente en su rendimiento académico era la

falta de apoyo educativo, económico y psicosocial. El estudio desafió la idea

de que el embarazo en la adolescencia afecta negativamente el rendimiento académico.

Muchas madres adolescentes están comprometidas con su educación y desarrollan

estrategias para mantenerla.

El estigma hacia las adolescentes embarazadas y madres

La recopilación de datos cualitativos del estudio arroja luz

sobre situaciones adversas en el ámbito educativo y que se convierten en

desafíos trascendentales para que las adolescentes embarazadas puedan continuar

sus estudios sin complicación procedente de factores ambientales, como

mencionaron antes, la falta de apoyo y el seguimiento educativo, ya que, son

elementos inherentes al embarazo. Diversas investigaciones contrarias a lo que

piensan las participantes, entienden que el mayor desafío que enfrentan las

jóvenes para culminar la escuela secundaria es el abandono escolar y el

ausentismo. El primer reto que se aborda del análisis es la carencia de

escuelas y cultura inclusiva, como expresó la participante J-8518, “Me ausenté

de los estudios por complicaciones de salud durante el embarazo, pero luego de

haber perdido mi embarazo, intenté volver y me rechazaron” (2:11 p 2).

Asimismo, las participantes J-8512, J-8513, J-8514, J-8515 y J-8516 expresaron

la misma idea, resumida por la participante EM-8502, de la siguiente manera:

“Sí abandoné el politécnico, cuando me casé, porque en ese

entonces no tenía mucha mente y no sabía que tengo derecho a estudiar, por

estar casada. Además, en los politécnicos no aceptan embarazadas” (2:10 p 2 en

P5.)

Otro desafío educativo, que perciben las participantes al

momento de continuar sus estudios, es la falta de planes compensatorios que les

brinde atención diferenciada a ellas cuando se tienen que ausentar de la

escuela.

“Sí, cuando tuve mi primer embarazo por los malestares me

retrasé y cuando quise iniciar no tuve apoyo. Considero que las escuelas

deberían tener un plan de recuperación para las embarazadas y alumnos que

faltan por enfermedad” (2:13 p 2 en P5.).

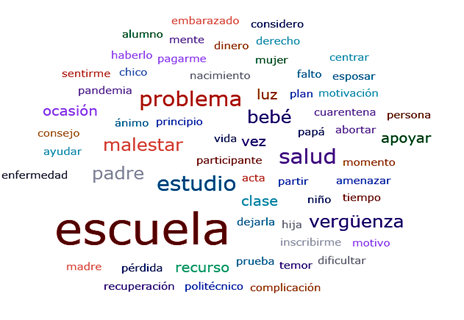

El fenómeno del abandono escolar

Diferentes investigaciones intentan demostrar que el

abandono y absentismo escolar de las mujeres de América Latina es efecto

colateral del embarazo precoz, enfatizando como uno de los desafíos que las

coloca en desventaja social. Al preguntar a las participantes si alguna vez han

abandonado de forma temporal la escuela, se encontró que el 47.4% (n=37) afirmó

que alguna vez en su vida han tenido que abandonar sus estudios, frente a un

46.2% (n=36) que afirmó que nunca los ha interrumpido. Al analizar las causas a

partir de las entrevistas, se encontró que algunas jóvenes atribuyen el

ausentismo escolar a diversos factores, como se presenta en la figura que

sigue.

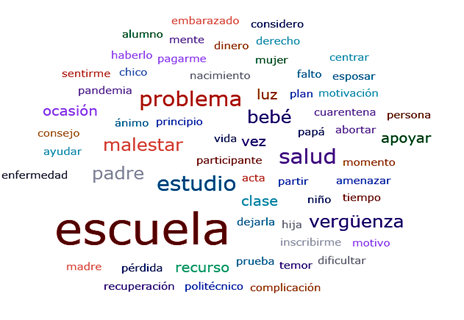

Figura 5

Nube de palabras sobre las causas de la

interrupción de estudios

Como se presenta en la nube de palabras, las participantes

atribuyen el abandono temporal a diversos factores personales y ambientales,

como problemas de duelo, falta de programas compensatorios de apoyo

psicoeducativo, vergüenza de su embarazo, miedo de ser expulsadas, problemas de

salud, abortos, falta de motivación. Asimismo, se reveló el factor económico

como una barrera para culminar sus estudios, la falta de recursos y programas

de recuperación escolar al regresar de la licencia postparto y el temor de ser

expulsadas del centro escolar. Otro aspecto importante que se obtiene de este

estudio es la incidencia de la pandemia del Covid-19, esto se evidencia en los

discursos de las participantes identificadas como: EMM-851, EMM-852, EMM-853,

EMM-854, EMM-855, EMM-856, EMM-857, EMM-858 y EMM-859, quienes coincidieron al

expresar que abandonaron sus estudios por dicha razón.

“Sí, fue mi primer embarazo porque tenía amenaza de aborto y

por la cuarentena, no volví más como en un año” (2:6 p 1). Mientras que J-857 y

J-858 dijeron: “Sí, cuando comenzó la pandemia hasta este año, estaba

embarazada y no tenía celular para estudiar” (2:25, p 2 en P5.).

La pandemia, ligada a cuestiones de salud y recursos

tecnológicos, se convirtió en una barrera para la asistencia a clase casi

durante un año. Lo que pone de relieve los desafíos que enfrentan las

adolescentes para obtener atención y respuesta inmediata en su entorno

socioeducativo, como se evidencia a través del siguiente testimonio de la

participante EMM-851:

“Abandoné la escuela, cuando tuve mi primer embarazo,

por los malestares me retrasé, y cuando quise iniciar no tuve apoyo. Considero

que las escuelas deberían tener un plan de recuperación para las embarazadas y

alumnos que faltan por enfermedad” (2:13 p 2 en P5).

El estudio también indagó sobre el abandonado escolar de

adolescentes cercanas a las participantes, se preguntó sí tienen experiencia

cercana de chicas que después del embarazo y la maternidad han abandonado sus

estudios, se encontró que el 85.9% (n=67) afirmó que sí conocen muchos casos en

su comunidad y en su contexto familiar. Si bien es cierto que se desconocen las

causas sobre el abandono por parte de las adolescentes, que no están

escolarizadas, este dato arroja luz para indagar sobre la situación de estas

jóvenes excluidas del sistema educativo.

Los prejuicios sociales y la aplicación de normativas

Otro aspecto relevante del estudio es la discrepancia entre

los discursos de los actores locales y los principios consagrados en las leyes.

A pesar de que estas últimas prohíben la discriminación y promueven la igualdad

para todos, los testimonios de las participantes embarazadas y madres revelan

una realidad diferente. Así, JFP85-4 declaró:

“Sí, abandoné la escuela pues cuando estuve

embarazada sentía vergüenza y las personas sólo me ayudaban a sentirme peor y a

no volver a estudiar. Me hacían sentir fracasada” (2:14 p 2 en P5), mientras

que otra declaró que: “Temía que en la escuela me saquen”. (2:29 p 2 en P5.),

asimismo, J-8517 señaló: “Sí, cuando salí embarazada me daba mucha vergüenza”.

Análisis

de los resultados

Este estudio ofrece una perspectiva valiosa sobre la

relación entre el embarazo en adolescentes y el entorno educativo, desafiando

los mitos que implican una conexión negativa entre el embarazo precoz y los

logros académicos. Además, desafía los estereotipos que las catalogan a las

madres y adolescentes embarazadas como "malas estudiantes". Se

enfatiza la necesidad de abordar los estigmas sociales y fomentar una mejor

educación para estas adolescentes. Sin embargo, quedan interrogantes sobre las

razones del rendimiento académico superior de las adolescentes antes del

embarazo en comparación con sus pares del mismo sexo, ya que el 36% de ellas

están inscritas en centros educativos de alta calidad en la República

Dominicana, en comparación con el 18% del promedio general muestra que procede

de centros de alta calidad, politécnicos.

Este fenómeno no sólo desafía las representaciones sociales

y estigmatizaciones habituales, sino que también invita a una exploración

profunda de la dinámica subyacente en el rendimiento académico de este grupo.

La ausencia de explicaciones claras sobre el desempeño académico superior de

las adolescentes antes del embarazo, en comparación con el promedio de

estudiantes femeninas, plantea interrogantes significativas en el ámbito de la

Sociología de la educación dado que los diversos estudios que se han realizado

a nivel mundial muestran que las adolescentes vienen de ambientes sociales

desfavorecidos son más propicia a tener fracaso escolar. No obstante, los

hallazgos de este estudio sugieren:

Primero, la evidencia de un mejor desempeño podría apuntar

a que las adolescentes embarazadas manifiestan características únicas de

resiliencia y motivación.

Segundo, es plausible considerar que estas adolescentes

exhiban una madurez educativa y psicológica superior a la de sus compañeras.

Esta madurez avanzada podría traducirse en una confianza en sí misma, que lleva

a considerarse adultas o pensar que podrían evitar los riesgos inherentes a la

actividad sexual.

Tercero, es importante examinar la organización y las

políticas de los centros educativos que atienden a estas estudiantes. Podría

existir un elemento en la estructura o la cultura de estos centros politécnicos

que, de manera inadvertida, propicie condiciones para el embarazo adolescente.

Cuarto, no se debe descartar la posibilidad de que este dato

estadístico refleje una particularidad regional en Santiago de los Caballeros,

lo que requeriría un análisis comparativo con otras regiones para entender si

estas tendencias son consistentes a nivel nacional o si son específicas de

ciertas áreas geográficas o culturales.

Cabe destacar que los logros académicos de las estudiantes,

a pesar de la falta de infraestructura escolar, la ausencia de apoyo financiero

estatal y un entorno de estudio desfavorable, fueron inesperados. Las hipótesis

de que estudiantes embarazadas obtengan resultados académicos inferiores no se

evidencian en las adolescentes, y el rezago escolar es frecuente a la no

adaptación de la escuela al período de embarazo. Lo que indica que, si bien el

embarazo en sí no necesariamente conduce al fracaso escolar, la presión social

y las circunstancias individuales pueden influir en la decisión de algunas

madres adolescentes de dejar la educación formal, a pesar de que probablemente

no bajaría su rendimiento.

Las madres enfrentan barreras significativas en su acceso a

la educación, ya que las políticas institucionales no se aplican de manera

justa. El estudio enfatiza la necesidad de crear una cultura inclusiva y

eliminar las prácticas que generan desigualdad social e injusticia en la

educación y la sociedad, lo que implica fortalecer la formación inicial del

docente para atender la diversidad en el aula coincidiendo con lo planteado por

Suriel, et al. (2024).

Muchas jóvenes, debido a su vulnerabilidad y a la falta de

apoyo familiar, abandonan la educación regular. Esto plantea cuestiones

críticas sobre el sistema educativo y la sociedad en su conjunto, ya que el que

ausentismo escolar de las adolescentes puede interrumpir la finalización de la

educación formal, lo contribuye al aumento de la desigualdad social, lo que se

opone a lo planteado por UNESCO (2020), que subraya que

no se debe negar la educación en ninguna circunstancia.

Por tanto, en este contexto es válido proponer preguntas

críticas sobre las acciones del sistema educativo y la sociedad en general, tal

y como plantearon Miquilena y Lara (2021), quienes

consideran que la deserción escolar de las mujeres las pone en riesgo de

completar la educación formal, les afecta en la inserción laboral y productiva,

lo que las puede hacer más vulnerables y condenarlas a la pobreza, la violencia

y mayor desigualdad social. Estas ideas concuerdan con Therborn

(2015), que plantea que no sólo matan las balas, también el hambre, la

corrupción y la injusticia social.

Los resultados del estudio coinciden también, con Heiland et al. (2022) que sugiere que acciones para superar

el abandono escolar pueden promover el compromiso estudiantil más allá de

prevenir el embarazo precoz, así como con Almanza y Sahn

(2018) quienes evidencian que el abandono predice bajos resultados en

pruebas estándar. Asimismo, coinciden con Ayyash et al.

(2016) quienes resaltan la influencia crucial de la resiliencia para

superar las limitaciones demográficas, así como, Rao y

Krishnamurthy (2018) que consideran que la resiliencia es esencial para el

éxito académico. Finalmente, es coincidente también con los resultados del

estudio, las investigaciones de Weed et al., (2000) los que

indican que la calidad del sistema educativo y redes de apoyo son claves para

la desarrollar la resiliencia en los adolescentes, que afecta de forma positiva

en la capacidad de enfrentar distintas barreras que pueden incidir en la

permanencia y la culminación de sus estudios con éxito.

Conclusiones

Este estudio destaca las barreras y

obstáculos que enfrentan las jóvenes adolescentes en su trayectoria educativa y

revela una discrepancia entre la legislación que promueve la igualdad y la

realidad que enfrentan estas adolescentes en su entorno educativo. A pesar de

las disposiciones legales que promueven la igualdad y garantizan los derechos

educativos, las experiencias de las participantes sugieren que estas

disposiciones no se implementan de manera efectiva en la práctica.

La investigación destaca que las adolescentes embarazadas

enfrentan desafíos significativos para completar la educación secundaria,

principalmente por la falta de apoyo emocional y psicológico, lo que genera

estrés y ansiedad debido a las críticas sociales y el miedo a equilibrar

estudios y maternidad, lo que causa ausentismo. El estudio también cuestiona la

idea de que el embarazo adolescente lleva al fracaso escolar, mostrando que sus

efectos son variados y que la resiliencia de las madres adolescentes puede

ayudarles a superar obstáculos. Finamente, se enfatiza en la necesidad de

ajustar las políticas públicas y la educación para adultos, promoviendo una

educación inclusiva y equitativa.

Referencias

Almanza, C. y Sahn, D. (2018). Maternidad temprana,

rendimiento escolar y habilidades cognitivas: evidencia de Madagascar. Demografía,

55, 643-668. https://doi.org/10.1007/s13524-018-0664-9

Ayyash, H., Sánchez, M., y Barbari, M. (2016). La

resiliencia predice el rendimiento académico de los adolescentes libaneses

sobre las variables demográficas y la esperanza. Aprendizaje y diferencias

individuales, 48, 9-16. https://doi.org/10.1016/J.LINDIF.2016.04.005.

Babington, L., Malone, L. y Kelley, B. (2015).

Apoyo social percibido, autoestima y estado de embarazo entre adolescentes

dominicanas. Investigación de enfermería aplicada: ANR, 28(2), 121-6. https://doi.org/10.1016/j.apnr.2014.08.001

Bancalari, P., Nicholas, C., Halpern, M.,

Stonbraker, S., Taylor, B., Soriano, L., Ljubicic, D. y Amesty, S. (2021). La

alta prevalencia de clamidia rectal entre adolescentes embarazadas en La

Romana, República Dominicana, justifica pruebas de ITS extragenitales. Revista

Internacional de ETS y SIDA, 33, 31 - 37. https://doi.org/10.1177/09564624211043082

Donoso, E., Carvajal, J. A., Vera, C., y Poblete, J.

A. (2014). Mortalidad materna en diferentes grupos de edad. Revista de Salud

Pública, 10(2), 123-130. https://doi.org/10.1234/abcd.5678

ENHOGAR (2018). Resultados de la Encuesta Nacional

de Hogares de Propósitos Múltiples ENHOGAR. Oficina Nacional de

Estadística. https://www.one.gob.do/encuestas/ENHOGAR2018.

Garganta, S.,

Pinto, M. y Zentner, J. (2022). Jornada escolar extendida y fecundidad

adolescente en República Dominicana. https://doi.org/10.18235/0004496.

Gideon, A., y

Engle, J. (2022). Actitudes ante el embarazo adolescente en la

República Dominicana y El Salvador: Un estudio comparativo longitudinal.

Editorial Académica.

Heiland, F., Yunzal-Butler, C. y Korenman, S. (2022).

Desvinculación escolar, nacimientos en edad escolar y graduación de la escuela

secundaria: evidencia de registros administrativos vinculados. El diario de

salud escolar. https://doi.org/10.1111/josh.13182.

Herrera, D. S., Oyarzún, D., Iglesias, N., González,

D., Hinestroza, S. Y., Gómez, A.y Afonso, C. V. (2021). Desigualdades,

asociación entre esperanza de futuro y rendimiento académico en adolescentes. Revista

Internacional de Investigación Ambiental y Salud Pública. http://hdl.handle.net/20.500.11907/2906

Miquilena, M. E., y Lara, E. (2021). Deserción

escolar a causa del embarazo adolescente. Deserción

escolar a causa del embarazo adolescente (caf.com).

Rao, P. y Krishnamurthy, A. (2018). Impacto de la

resiliencia académica en el desempeño escolar de estudiantes de secundaria. Revista

india de salud mental. https://doi.org/10.30877/ijmh.5.4.2018.453-462.

Suriel, D. J., Massani, J. F., Espinal, N. M., y Díaz,

G. F. (2024). Explorando el camino de la Inclusión Educativa: percepciones y

desafíos de docentes en formación. Revista Conrado, 20(98), 318–329. https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/3756

Therborn, G.

(2015). La desigualdad mata. Alianza editorial.

UNESCO. (2022). Embarazo y derecho a la educación.

https://www.unesco.org/es/articles/embarazo-y-derecho-la-educacion.

UNFPA. (2020). Informe Consecuencias Socioeconómicas

del Embarazo en la Adolescencia en seis países de América Latina y el Caribe.

Bajo la metodología Milena. https://lac.unfpa.org/es/publications/informe-consecuencias-socioecon%C3%B3micas-del-embarazo-en-la-adolescencia-en-seis-pa%C3%ADses-de.

Weed, K.,

Keogh, D., y Borkowski, J. (2000). Predictors of Resiliency in Adolescent

Mothers. Journal of Applied Developmental Psychology, 21, 207-231. https://doi.org/10.1016/S0193-3973(99)00036-2.

Yancy, A. B.

(2021). Problemas de salud en diferentes edades: Un estudio comparativo.

Revista de Salud Pública, 34(2), 123-145. https://doi.org/10.1234/abcd.5678.

![]() Desafíos, estigmas y resiliencia:

experiencias de madres y embarazadas adolescentes escolarizadas en escuelas de

adultos

Desafíos, estigmas y resiliencia:

experiencias de madres y embarazadas adolescentes escolarizadas en escuelas de

adultos